-600x400.jpeg)

.jpeg)

【定期巡回めぐみの会】第30回介護・医療連携推進会議 開催

2025年10月20日(月)練馬区立男女共同参画センター「えーる」にて、『第30回 介護・医療連携推進会議』を開催いたしました。

会議には地域支援包括センターのご担当者様、居宅介護支援事業所のケアマネージャー様、当法人職員など、16名の方にご参加いただいました。

-e1761046015524.jpeg)

■定期巡回サービス 事業紹介動画の映写

会議では「定期巡回めぐみの会」の紹介VTR動画など2本を映写させていただきました。

映写した動画は以下のものになりますので是非ご覧ください。

①【事業説明】定期巡回めぐみの会…4つの柱で地域を支えるサービス

②【在宅介護】めぐみの会の利用者とご家族の言葉

■事例紹介

会議では2つの事例発表を行いました。

①「支援困難事例への定期巡回サービスを利用した課題解決ケース」

79歳・独居のOさんは、認知機能の低下や易怒性が強く、支援がとても難しいケースでした。

.jpeg)

入院後も施設入所を拒否し、在宅生活を強く希望。初期は入室拒否や怒声もありましたが、短時間・柔軟な定期巡回サービスを根気強く続けたことで、少しずつ信頼関係が築かれていきました。

-e1761011142308.jpeg)

環境整備や多職種チームでの支援を重ねた結果、拒否的な態度が和らぎ、デイサービスにも楽しんで通うようになりました。自立支援と環境整備が、生活の安定と意欲の回復につながった成功事例です。

.jpeg)

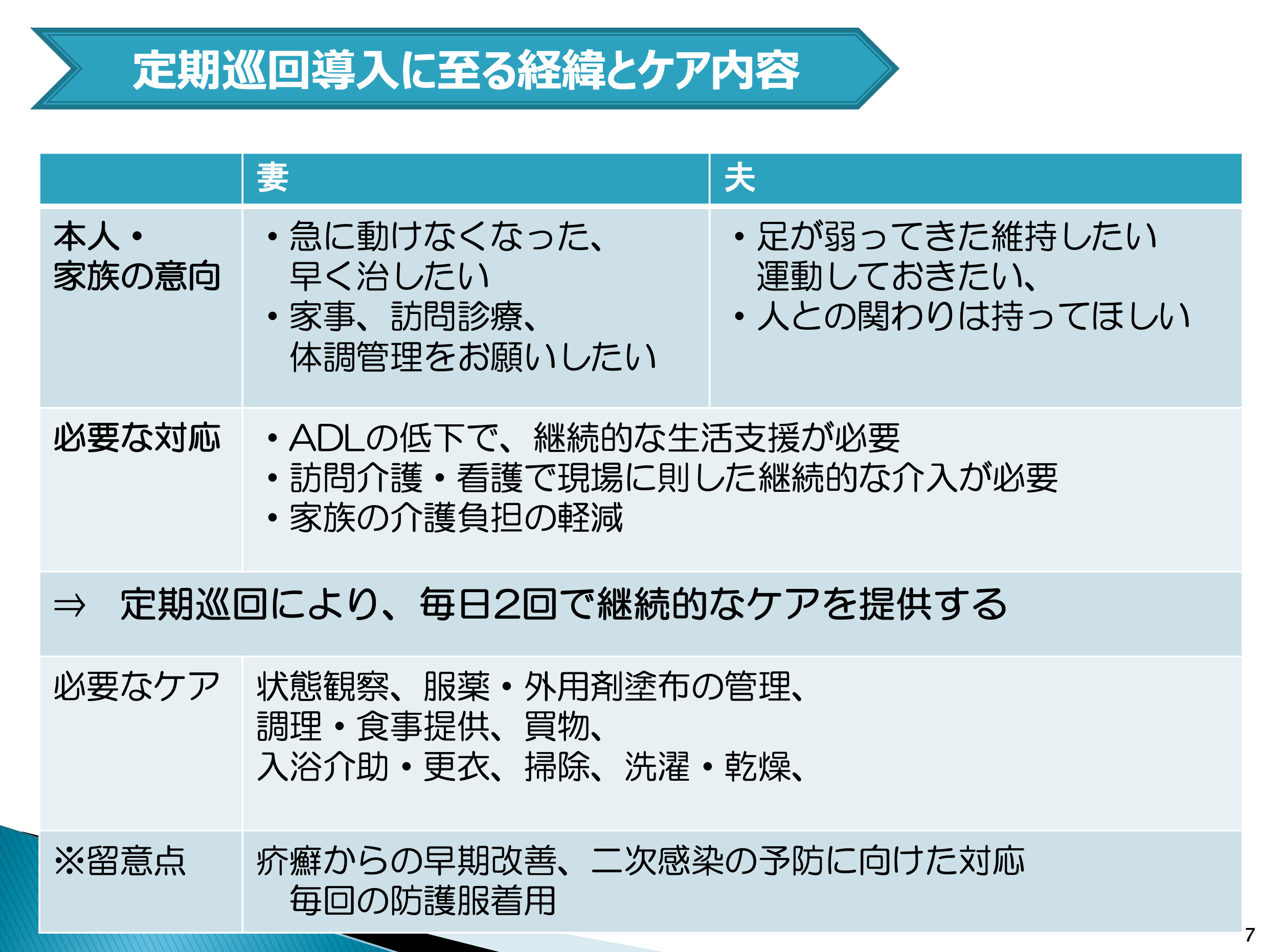

②「施設入所を断られた疥癬の夫婦」

93歳と96歳のご夫婦は、共に疥癬に感染し、老朽化した自宅での生活が破綻状態にありました。

疥癬とは…ヒゼンダニが皮膚に寄生することで発症する感染症です。強いかゆみを伴い、接触により人から人へ感染が広がる可能性があります。早期発見と適切な治療・感染対策が重要です。

施設入所も断られるなか、定期巡回サービスを導入。職員も酷暑のなか防護服での毎日の入浴・清掃・寝具交換を継続。

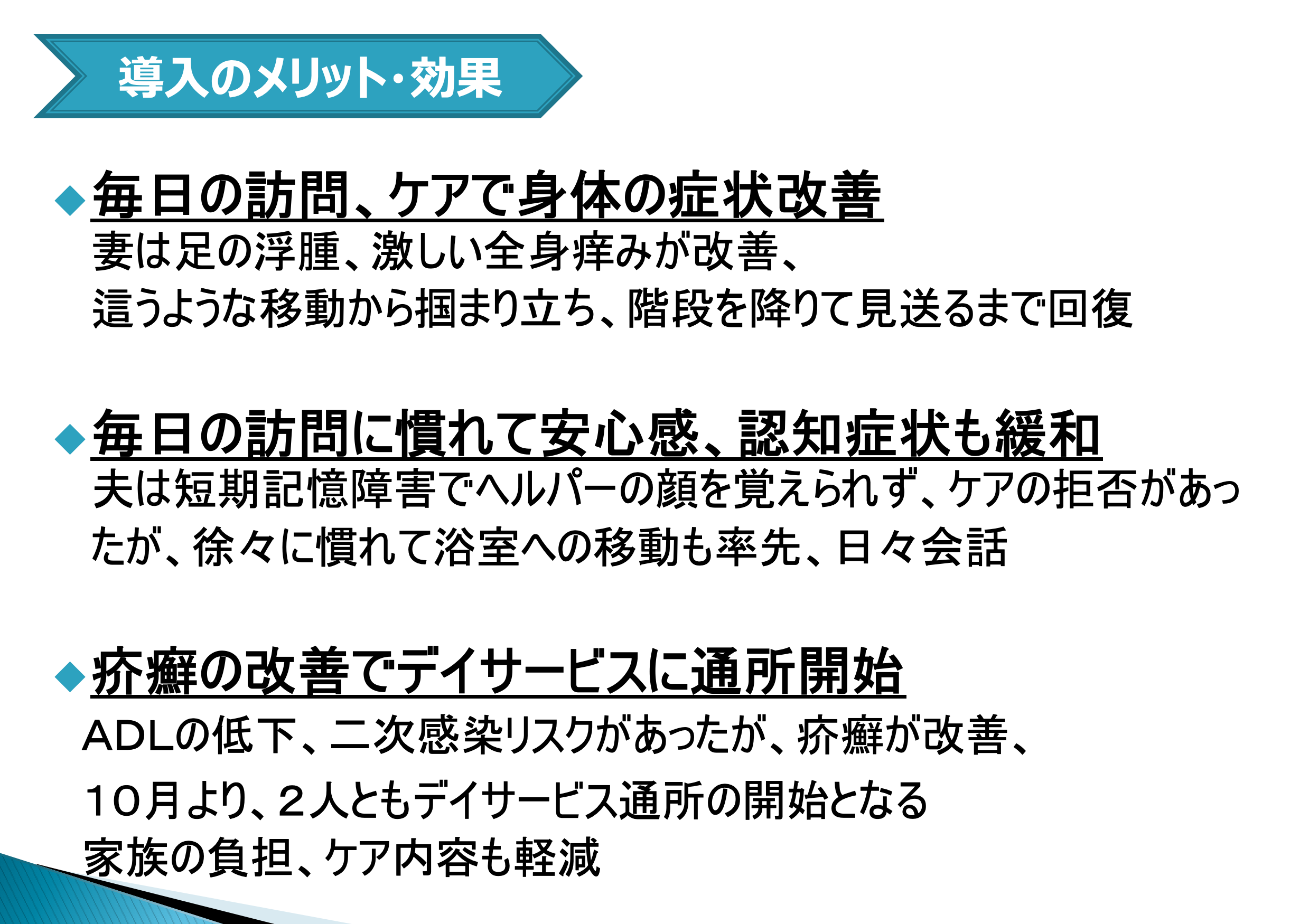

2か月後には症状が改善し、妻は這うような生活から階段を降りて見送りができるまで回復。

夫もケアに慣れ、日々の会話が増えました。二人ともデイサービス通所を開始し、生活が安定。本人たちの満足度も高く、支援の力が発揮された事例です。

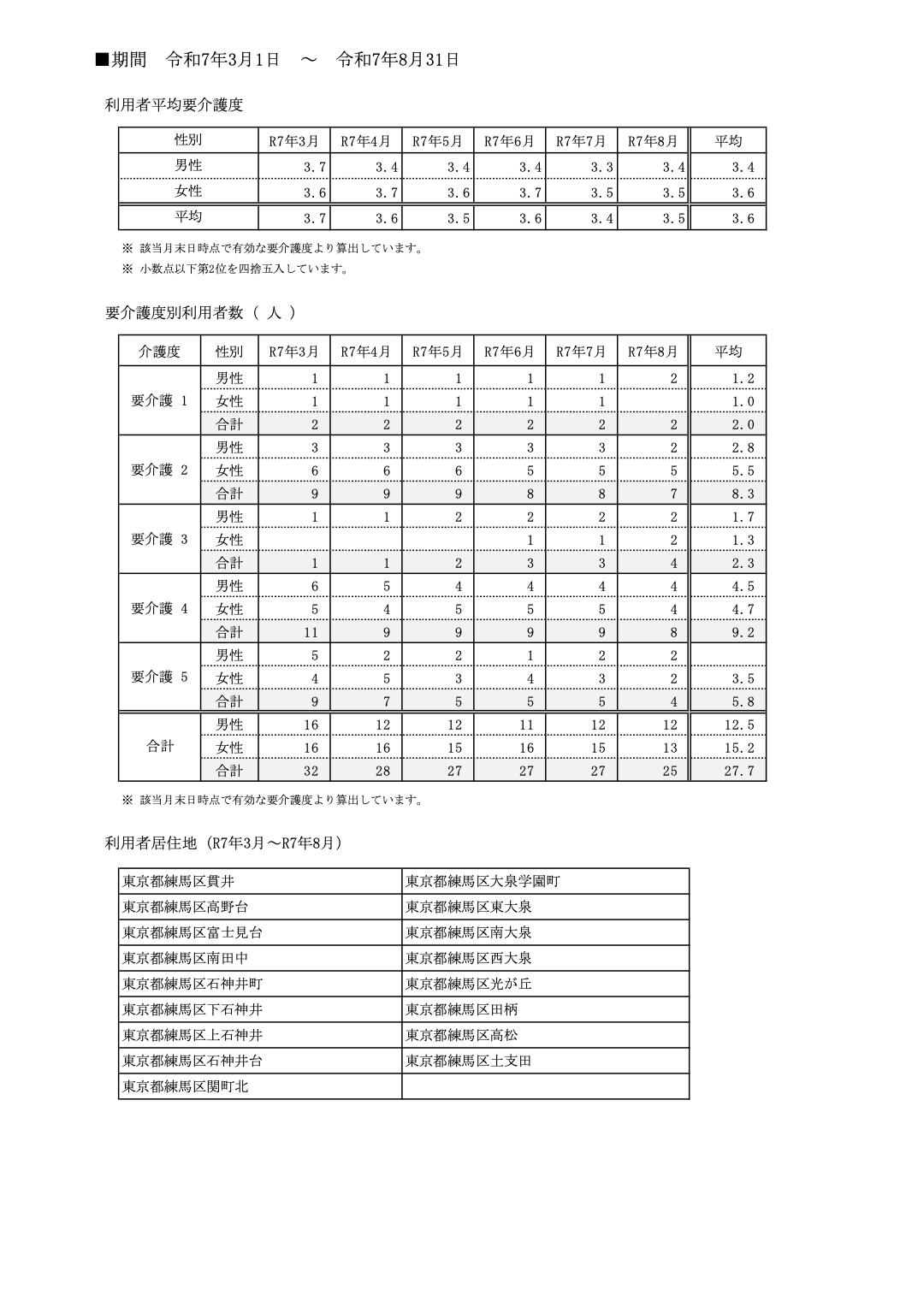

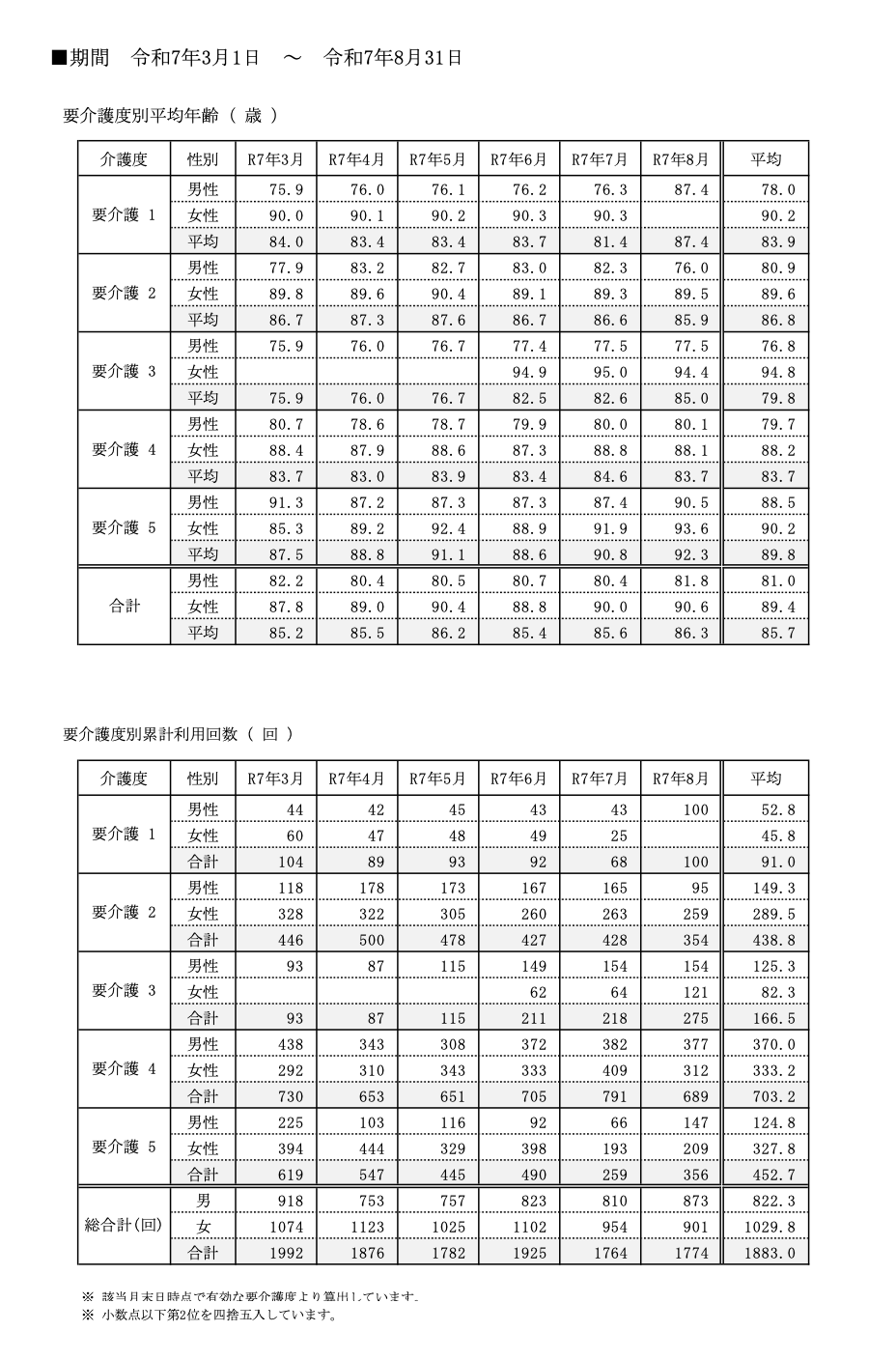

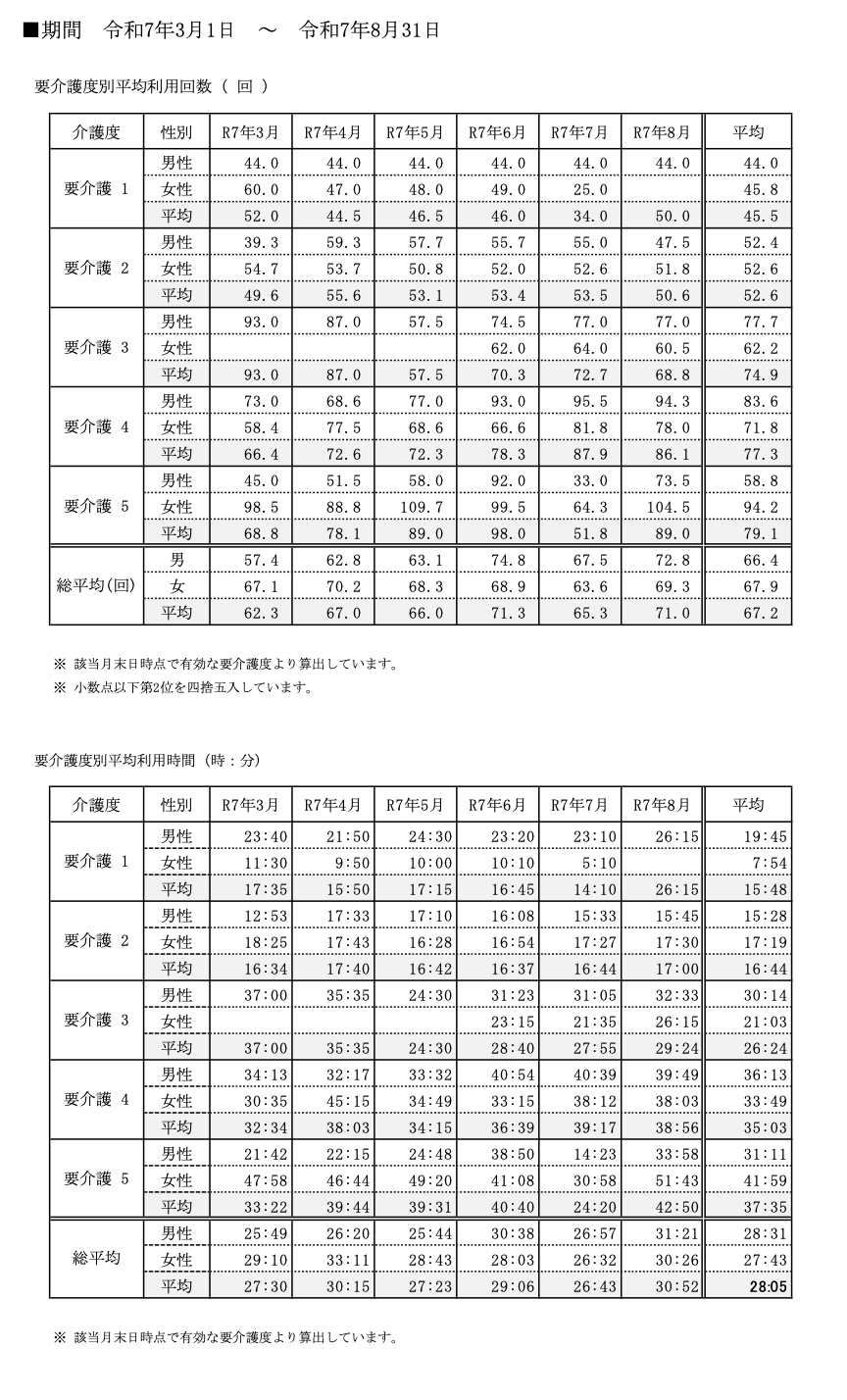

■定期巡回 利用状況報告

当会議で報告させていただいた、「定期巡回めぐみの会」の運営状況は以下の通りです。

■質疑応答・意見交換・ご感想

会議では質疑応答や、地域の介護サービスに対する在り方の議論などが行われました。

Q:二つ目の課題「やるしかない」の事例の部分で、定期巡回の職員の皆さんは非常に大変だったと思うのですが、他のサービスの活用は検討しなかったのでしょうか?例えば、訪問入浴の導入などは考えませんでしたか?

A:全部難しかったようです。

Q:ご夫婦のみの世帯で、職員4名で対応しなければならない状況は非常に負担が大きく、リスクも高いと感じました。訪問入浴など専門職による入浴介助がなければ感染が拡大する可能性もあると思います。地域包括への相談はされましたか?事業所だけで支えるのは職員にとっても大きな負担であり、「できない」と言い出しにくい状況では働きづらさもあるのではないでしょうか。介護保険だけで支える状況ではなく、医療保険や地域との連携も必要だと思います。

A:受け入れの前提として、家屋の環境改善を条件としました。古い住宅で布製品やカーペットなどが多く、それらをすべて撤去・清掃・交換したうえで感染予防策を講じることをお願いしました。その後、訪問看護も感染対策を実施しながら介入しています。施設入所も難しかったため、ご家族が自宅で対応することになりました。地域包括や訪問入浴などにケアマネージャーが相談した上での対応です。

Q:地域包括などのバックアップ体制はどのくらいの頻度で関わっていますか?

A:直接的なバックアップ体制は特にありません。

Q:この事例は、地域で放置されているような状況だったのではないでしょうか。包括的な支援が入っていないと、情報源が事業所だけになってしまいます。地域のネットワークで支える仕組みが必要だと感じました。マンパワーは限界であり、感染が広がれば地域全体への影響も大きいと思います。

A:包括からの具体的な支援はほぼなし。ケアマネジャーからは「包括へ相談済み」と聞いていた。定期巡回では基本的に断ることができず、断る場合は代替策の提示が求められます。ただし、この定期巡回で、この方を受けなれなければ、他の代替案っていうのは何かとあるかというと、それは考えづらい状況であった。

A(めぐみの会代表):定期巡回はとても困難なケースが多いなと見てておもう。地域で支えなくてはと、言いながら、「どこが、何を、どこまでやってくれるのか?」というのが課題になってくるのかなと。疥癬のケースも4人のヘルパーも看護師に習いながらすごく頑張っていました。大変うまくいったケースかと思う。感染を広げないということでいえば、訪問入浴をいれたとしてみ、もっと広がる可能性はあるのではないか。そして、「ヘルパーが断れない」っていう状況では「めぐみの会」はないです。

その人によっては、例えば動物アレルギーがあるとか、動物が苦手という方もいます。その辺は管理者が決めて、お願いをしている。

Q(地域包括):なぜここまで地域包括が関われなかったのでしょうか?

A:大きな病院でも、地域のクリニックでもなんでもないと言われたらしい。ケアマネージャーに頼まれて見にいって、(看護師でもある)私が見た時に「これどうみても疥癬でしょ…」と、改めて受診したら疥癬だった。

(参加一般職員):これ逆に言えば、これが実は氷山の一角で、練馬区中を見渡してみたら、実は「こういう人はいっぱいいるんじゃないか?」っていうことでもあるわけですよね。その辺を皆さんで考えていかなきゃいけないかなと思いました。

(地域包括):感染症が発生した場合、通常は行政機関へ連絡が入るはずです。近年は発生報告が少なく、コロナ禍の頃とは状況が変わっているようです。なぜこうなっているのか気になります。

(参加ケアマネージャー):今回のケースは3か月以上継続していました。情報がどこかで止まっている可能性もあり、我々介護職や業界として医療的な知識不足も課題なのかもしれません。感染症に関する知識の共有と連携が重要だと感じました。

(地域包括):この感染症は診断が難しく、皮膚科の医師でも見誤るケースがあということも共有しておきます。

Q:(ここまでの議論とは別件で)一つ教えていただければと思うが、看護師さんが事例の両方のケースで週1回の設定はなぜ?何か制約がありますか?

A:看護は一体型で、利用者の状態に応じて週1回〜週3回と柔軟に対応しています。ケースバイケースです。

※今回は練馬区の地域の現状や課題について、それぞれの立場から率直な意見が交わされ、非常に実りある議論となりました。

■次回開催

次回の開催は2026年3月を予定しております。